е°Һе…ҘдәӢдҫӢ

гғҰгғӢгғҒгӮ«ж ӘејҸдјҡзӨҫж§ҳ

дјҒжҘӯй–“еҚ”иӘҝгғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ CBPгҒ§дјҒжҘӯй–“еҸ–еј•гҒ®гғҡгғјгғ‘гғјгғ¬гӮ№еҢ–гӮ’е®ҹзҸҫ

пҪһеҹәе№№гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®дҪҝгҒ„еӢқжүӢгҒ®еҗ‘дёҠгҒ§зҸҫе ҙиІ жӢ…гӮӮи»ҪжёӣпҪһ

еҸ–зө„

- гғ’гӮўгғӘгғігӮ°гӮ’йҖҡгҒҳгҖҒеҗ„йғЁзҪІгҒ®з•°гҒӘгӮӢе•ҶжөҒзҝ’ж…ЈгӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒдёҒеҜ§гҒ«гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгӮ’жҺЁйҖІ

- зҸҫе ҙжҘӯеӢҷгҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гӮ’еӣігӮӢгҒҹгӮҒгҖҒUIпјҲгғҰгғјгӮ¶гғјгӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гӮӨгӮ№пјүгӮ’е·ҘеӨ«гҒ—гҒҹгӮөгғ–гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’з”Ёж„Ҹ

- еҹәе№№гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ®йҖЈжҗәгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҹиЁӯиЁҲгҒ§гҖҒгӮўгғҠгғӯгӮ°жҘӯеӢҷгҒӢгӮүгҒ®и„ұеҚҙгӮ’еӣігӮӢ

еҠ№жһң

- зҸҫе ҙгғӢгғјгӮәгҒ«еҝңгҒҲгӮӢгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ§гҖҒгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгӮ’еҶҶж»‘гҒ«жҺЁйҖІ

- зҸҫе ҙжҘӯеӢҷгҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гҒҢе®ҹзҸҫгҒ—гҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ е°Һе…Ҙе…ҲгӮӮжӢЎеӨ§

- FAXжіЁж–ҮгӮ’еүҠжёӣгҒ—гҖҒгғҡгғјгғ‘гғјгғ¬гӮ№еҢ–гӮ’жҺЁйҖІ

гғҰгғӢгғҒгӮ«ж ӘејҸдјҡзӨҫж§ҳ

- иЁӯз«Ӣ

- 1889е№ҙ6жңҲ19ж—Ҙ

- жң¬зӨҫжүҖеңЁең°

- гғ»еӨ§йҳӘжң¬зӨҫгҖҖгҖ’541-8566гҖҖеӨ§йҳӘеәңеӨ§йҳӘеёӮдёӯеӨ®еҢәд№…еӨӘйғҺз”ә4-1-3 еӨ§йҳӘгӮ»гғігӮҝгғјгғ“гғ«

гғ»жқұдә¬жң¬зӨҫгҖҖгҖ’103-8321гҖҖжқұдә¬йғҪдёӯеӨ®еҢәж—Ҙжң¬ж©Ӣжң¬зҹіз”ә4-6-7 ж—Ҙжң¬ж©Ӣж—ҘйҠҖйҖҡгӮҠгғ“гғ« - дәӢжҘӯеҶ…е®№

-

- й«ҳеҲҶеӯҗдәӢжҘӯ

- ж©ҹиғҪиіҮжқҗдәӢжҘӯ

- з№Ҡз¶ӯдәӢжҘӯ

гғҰгғӢгғҒгӮ«ж ӘејҸдјҡзӨҫж§ҳгҒҜгҖҒгғҮгғӘгғҗгғӘгғјжӢ…еҪ“гҒ®ж®ӢжҘӯжҷӮй–“гҒ®еүҠжёӣгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҖҒж—§WebеҸ—жіЁгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӢгӮүCBPгҒёеҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮCBPгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹзҗҶз”ұгӮ„гҖҒCBPе°Һе…ҘжҷӮгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘгӮЁгғ”гӮҪгғјгғүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгғҰгғӢгғҒгӮ«ж ӘејҸдјҡзӨҫгҖҖжғ…е ұгӮ·гӮ№гғҶгғ йғЁгҖҖеҹәе№№гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ°гғ«гғјгғ—й•·гҒ®дёӯи°·гҒ•гӮ“гҖҒеҗҢгҖҖжғ…е ұгӮ·гӮ№гғҶгғ йғЁгҖҖеҹәе№№гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ°гғ«гғјгғ—гҒ®е®®жң¬гҒ•гӮ“гҖҒеҗҢзӨҫгҒ®жғ…е ұгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®ж”ҜжҸҙгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹж ӘејҸдјҡзӨҫгӮҜгғӯгӮ№гғҰгғјгӮўгӮӨгӮЁгӮ№гҒ®еЎ©иҰӢгҒ•гӮ“гҒӢгӮүгҒҠи©ұгӮ’дјәгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гғҰгғӢгғҒгӮ«ж ӘејҸдјҡзӨҫ жғ…е ұгӮ·гӮ№гғҶгғ йғЁ еҹәе№№гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ°гғ«гғјгғ—й•· дёӯи°·гҒ•гӮ“пјҲеҸіпјү

гғҰгғӢгғҒгӮ«ж ӘејҸдјҡзӨҫ жғ…е ұгӮ·гӮ№гғҶгғ йғЁ еҹәе№№гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ°гғ«гғјгғ—й•· дёӯи°·гҒ•гӮ“пјҲеҸіпјү

гғҰгғӢгғҒгӮ«ж ӘејҸдјҡзӨҫ жғ…е ұгӮ·гӮ№гғҶгғ йғЁ еҹәе№№гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ°гғ«гғјгғ— е®®жң¬гҒ•гӮ“пјҲдёӯеӨ®пјү

ж ӘејҸдјҡзӨҫгӮҜгғӯгӮ№гғҰгғјгӮўгӮӨгӮЁгӮ№ еЎ©иҰӢгҒ•гӮ“пјҲе·Ұпјү

з№Ҡз¶ӯжҠҖиЎ“гҒ®еҝңз”ЁгҒ§еӨҡи§’еҢ–гҒ—гҖҒ3гҒӨгҒ®дәӢжҘӯгӮ’еұ•й–Ӣ

вҖ•гҒҜгҒҳгӮҒгҒ«гҖҒдәӢжҘӯеҶ…е®№гӮ„жҘӯеӢҷеҶ…е®№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж•ҷгҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

иҝ‘д»Јз”ЈжҘӯиҚүеүөжңҹгҒ®1889е№ҙгҒ«зҙЎзёҫдјҡзӨҫгҒЁгҒ—гҒҰеүөжҘӯгҒ—гҒҹгғҰгғӢгғҒгӮ«ж ӘејҸдјҡзӨҫгҒҜгҖҒзҸҫеңЁгҒ§гҒҜеӨҡи§’еҢ–гӮ’йҖІгӮҒдәӢжҘӯеұ•й–ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

CBPе°Һе…ҘгҒ«иҮігҒЈгҒҹиғҢжҷҜ

вҖ•д»ҠеӣһгҒ®гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгӮ’й–Ӣе§ӢгҒҷгӮӢгҒ«иҮігҒЈгҒҹиғҢжҷҜгӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

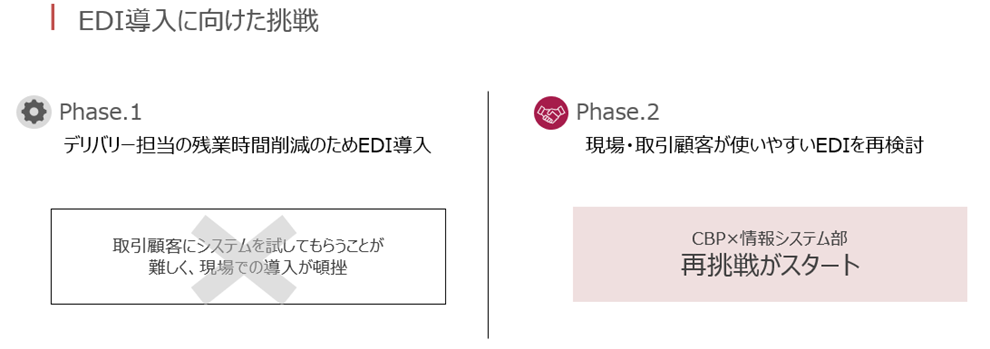

гӮӮгҒЁгӮӮгҒЁEDIе°Һе…Ҙгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢPhase 1гҖҚгҒЁгҖҢPhase 2гҖҚгҒ®2ж®өйҡҺгҒ§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®е°Һе…ҘгӮ’жғіе®ҡгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҸ—зҷәжіЁжҘӯеӢҷгҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

вҖ•гҖҢPhase 1гҖҚгҒ®зҠ¶жіҒгӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гӮігғӯгғҠзҰҚгҒ®д»ҘеүҚгӮҲгӮҠгҖҒгҖҢгғҮгғӘгғҗгғӘгғјжӢ…еҪ“гҒ®ж®ӢжҘӯжҷӮй–“еүҠжёӣгҖҚгҒҢиӘІйЎҢгҒЁгҒ—гҒҰжҺІгҒ’гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢжүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰEDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®е°Һе…ҘгҒҢжұәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еӨҡж•°гҒ®йғЁзҪІгҒҢгҒӮгӮӢгғҰгғӢгғҒгӮ«ж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҖҒжЁ№и„ӮдәӢжҘӯйғЁгҒЁгғ•гӮЈгғ«гғ дәӢжҘӯйғЁгҒ«гҖҒе…ҲиЎҢгҒ—гҒҰEDIгӮ·гӮ№гғҶгғ пјҲд»ҘдёӢгҖҒгҖҢж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚпјүгҒ®е°Һе…ҘгӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжЁ№и„ӮдәӢжҘӯйғЁгҒ«гҒҜгҖҒж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®е°Һе…ҘгҒҢжҜ”ијғзҡ„гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒгғ•гӮЈгғ«гғ дәӢжҘӯйғЁгҒ§гҒҜгҖҒж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®е°Һе…ҘгҒҢйҖІгҒҝгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®зҗҶз”ұгҒҜгҖҒж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁеҹәе№№гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ®йҖЈеӢ•гҒҢдёҚеҚҒеҲҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒЁгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғјгӮ№пјҲUIпјүгҒҢеҲ©з”ЁиҖ…гҒ®иҰҒжңӣгӮ’гӮ«гғҗгғјгҒ—гҒҚгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгғ•гӮЈгғ«гғ дәӢжҘӯйғЁгҒ«гҒҜгҖҒгғҮгғӘгғҗгғӘгғјжӢ…еҪ“гҒҢеӨҡгҒҸжүҖеұһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғҮгғӘгғҗгғӘгғјжӢ…еҪ“гҒ®жҘӯеӢҷиІ жӢ…гҒҢи»ҪжёӣгҒ•гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®е°Һе…ҘгҒ«жӢ’еҗҰеҸҚеҝңгӮ’зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еҪ“еҲқгҒҜгҖҒжЁ№и„ӮдәӢжҘӯйғЁгӮ„гғ•гӮЈгғ«гғ дәӢжҘӯйғЁд»ҘеӨ–гҒ®еӨҡгҒҸгҒ®йғЁзҪІгҒёгҖҒж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®е°Һе…ҘгӮ’жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’дәҲе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзҸҫзҠ¶гҒ®гҒҫгҒҫж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®е°Һе…ҘгӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҒҰгӮӮжҘӯеӢҷеҠ№зҺҮеҢ–гҒҢе®ҹзҸҫгҒӣгҒҡгҖҒгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ®жҲҗеҠҹгҒҢиҰӢйҖҡгҒӣгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒдёҖж—Ұз«ӢгҒЎжӯўгҒҫгҒЈгҒҰиҖғгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«гҖҒж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ е°Һе…ҘгҒ«й–ўгҒ—гҒҰиӘІйЎҢгҒ гҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒв‘ EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜеҸ–еј•йЎ§е®ўгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮе°Һе…ҘгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢзӮ№гҒ®иЁҙжұӮгҒЁгҖҒв‘ЎгғҮгғӘгғҗгғӘгғјжӢ…еҪ“гҒ®жҘӯеӢҷеҠ№зҺҮеҗ‘дёҠгҒ«еҜ„дёҺгҒҷгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢзӮ№гҒ®иЁҙжұӮгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҢPhase 1гҖҚгҒ®иӘІйЎҢи§ЈжұәгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгҖҢPhase 2гҖҚгҒ§гҒҜе°Һе…ҘгӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҒҹж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒёгҒ®гҒ•гӮүгҒӘгӮӢжҠ•иіҮгҒҜдёӯж–ӯгҒ—гҖҒж–°гҒҹгҒ«гғҷгғігғҖгғјйҒёе®ҡгҒӢгӮүеҶҚжӨңиЁҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еӣіпјҡCBPе°Һе…ҘгҒ®иғҢжҷҜ

вҖ•иӘІйЎҢгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®DXеҢ–гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжқЎд»¶гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж•ҷгҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гҖҢPhase 1гҖҚгҒ®зөҢйЁ“гӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҖҒEDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’е®ҢжҲҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҖҒзҸҫе ҙгҒёгҒ®гӮ№гғ гғјгӮәгҒӘEDIгӮ·гӮ№гғҶгғ е°Һе…ҘгӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеҲҘж¬Ўе…ғгҒ®йӣЈжҳ“еәҰгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’е®ҹж„ҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеӣәе®ҡгҒ®й–ӢзҷәиІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮӢж–№ејҸгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹзӮ№гӮӮж”№е–„гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢDXеҢ–гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжқЎд»¶гҒ§гҒҷгҖӮ

гғҰгғӢгғҒгӮ«ж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒҜеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘEDIгӮ·гӮ№гғҶгғ е°Һе…ҘгҒЁгҒ—гҒҰжҺЁйҖІгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгҖҢPhase 2гҖҚгӮ’жҺЁйҖІгҒҷгӮӢгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ йҒёе®ҡеҹәжә–гӮ’еҶҚиҖғгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҹәжә–гҒҜеӨ§гҒҚгҒҸ2гҒӨгҒӮгӮҠгҖҒв‘ жҠ•иіҮжёҲгҒҝгҒ®ж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®д»•ж§ҳгҒӘгҒ©гӮ’з¶ҷжүҝгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҖҒв‘ЎгӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәиІ»з”ЁгҒҢеҸ–еј•йЎ§е®ўж•°гҒ«еҝңгҒҳгҒҹеҲ©з”Ёж–ҷйҮ‘гҒ§е°Һе…ҘгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

йҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒҜгҖҒж—ўеӯҳгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ®иһҚеҗҲгҒ§гӮҙгғјгғ«гӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгҒ“гҒЁ

вҖ•CBPгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹзҗҶз”ұгӮ’гҒҠиҒһгҒӢгҒӣгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

дёӯи°·гҒ•гӮ“

д»–гҒ®EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҹйҡӣгҒ«гҖҒCBPгҒҜгғ•гӮЈгғғгғҲпјҶгӮ®гғЈгғғгғ—гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮ®гғЈгғғгғ—зҺҮгҒҢдҪҺгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’иёҸиҘІгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҲқжңҹжҠ•иіҮгӮ„гҖҒгӮ№гғҡгғғгӮҜгӮўгғғгғ—гҒ«дјҙгҒҶиІ»з”ЁгҒӘгҒ©гҖҒе…ЁдҪ“зҡ„гҒӘгӮігӮ№гғҲгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢеҸ–гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒEDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®е°Һе…ҘгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹжү“гҒЎеҗҲгӮҸгҒӣгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгғҷгғігғҖгғјеҒҙгӮҲгӮҠжҸҗдҫӣеҸҜиғҪгҒӘж©ҹиғҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒи©ізҙ°гҒӢгҒӨгӮҸгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸиӘ¬жҳҺгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮеҘҪеҚ°иұЎгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®зӮ№гҒҢCBPгӮ’йҒёе®ҡгҒ—гҒҹзҗҶз”ұгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гғҮгғӘгғҗгғӘгғјжҘӯеӢҷгҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гҒ§гҖҒж®ӢжҘӯжҷӮй–“еүҠжёӣгҒ«жңҹеҫ…гҒҢй«ҳгҒҫгӮӢ

вҖ•CBPгӮ’е°Һе…ҘеҫҢгҖҒзҸҫеңЁгҒ®DXеҢ–гҒ®еәҰеҗҲгҒ„гҒҜгҒ©гҒҶгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒӢгҖӮ

е®®жң¬гҒ•гӮ“

гҖҢPhase 2гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒCBPгӮ’EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰе°Һе…ҘгӮ’еӣігҒЈгҒҹжЁ№и„ӮдәӢжҘӯйғЁгҒ§гҒҜгҖҒдҪ•гҒ®е•ҸйЎҢгӮӮгҒӘгҒҸжҙ»з”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢPhase 1гҖҚгҒ§ж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ е°Һе…ҘгҒҢйӣЈиҲӘгҒ—гҒҹгғ•гӮЈгғ«гғ дәӢжҘӯйғЁгҒ§гҒҜгҖҒеҸ–еј•йЎ§е®ўгҒёгҒ®CBPе°Һе…ҘгӮӮз„ЎдәӢжұәе®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

зҸҫе ҙгҒҢгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ е°Һе…ҘгҒ«еүҚеҗ‘гҒҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹзҗҶз”ұгҒ®1гҒӨгҒ«гҖҒжіЁж–ҮжӣёгҒ®зўәиӘҚж–№жі•гҒҢж”№е–„гҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгҖҒжіЁж–ҮжӣёгӮ’еҮҰзҗҶгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҖҒжҳҺзҙ°дёҖиЎҢжҜҺгҒ«еҶ…е®№зўәиӘҚгҒ®гҒҹгӮҒжЁӘгӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«гҒҷгӮӢж“ҚдҪңгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҖҒдҪҝгҒ„гҒҘгӮүгҒ„гҒЁжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮCBPгҒ§гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгӮ’зёҰгӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«гҒ«еӨүжӣҙгҒ—гҖҒзҸҫе ҙгҒ®иІ жӢ…ж„ҹгҒҢи»ҪжёӣгҒ•гӮҢгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒдҪҝгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«еӨүиІҢгӮ’йҒӮгҒ’гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзҸҫе ҙгҒҢж—ҘгҖ…жҘӯеӢҷгӮ’иЎҢгҒҶгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҖҒе®ҹжғ…гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹдҪңжҘӯжүӢй ҶгҒ«жІҝгҒЈгҒҹд»•ж§ҳгҒ«еӨүжӣҙгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҸ–еј•йЎ§е®ўгҒ«гӮӮCBPе°Һе…ҘгӮ’жҸҗжЎҲгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

DXеҢ–гҒ®жҲҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒеҸ—зҷәжіЁжҘӯеӢҷгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдјҒжҘӯй–“еҸ–еј•гҒ®гғҡгғјгғ‘гғјгғ¬гӮ№еҢ–гӮ’жҺЁйҖІгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

CBPе°Һе…ҘеүҚгҒҜгҖҒFAXгҒ§еҸ—гҒ‘еҸ–гҒЈгҒҹжіЁж–Үжғ…е ұгӮ’гҖҒгғҗгӮӨгғігғҖгғјгҒ«дҝқеӯҳгҒ—гҒҰз®ЎзҗҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮCBPе°Һе…ҘеҫҢгҒҜгҖҒеҶ…йғЁзөұеҲ¶дёҠгӮӮиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгғҮгғјгӮҝгҒ«гӮҲгӮӢз®ЎзҗҶгҒҢе®ҹзҸҫгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒCBPгҒ®е°Һе…ҘгҒҢйҖІгӮ“гҒ гғҮгғӘгғҗгғӘгғјжӢ…еҪ“гҒӢгӮүгҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„дҪңжҲҗгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘжғ…е ұгҒҢгҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҹәе№№гӮ·гӮ№гғҶгғ еҒҙгҒ§гҒ®еҘ‘зҙ„е…ҘеҠӣгҒҢжҘҪгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ®ж„ҸиҰӢгҒҢдёҠгҒҢгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮжҲҗжһңгҒ®1гҒӨгҒ гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҢPhase 1гҖҚгҒ§еӨҡгҒҸгҒ®йғЁзҪІгҒ«ж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’е°Һе…ҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’дёӯж–ӯгҒ—гҖҒгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ®гӮҙгғјгғ«йҒ”жҲҗгҒҢеҚұгҒ¶гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—зҸҫеңЁгҒҜгҖҒж–°гҒҹгҒ«гӮ¬гғ©гӮ№дәӢжҘӯйғЁгҒёгҒ®е°Һе…ҘгӮ’жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒгҖҢгғҮгғӘгғҗгғӘгғјжӢ…еҪ“гҒ®ж®ӢжҘӯжҷӮй–“еүҠжёӣгҖҚгҒ®е®ҹзҸҫгҒЁгҒ„гҒҶгӮҙгғјгғ«гҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰгҖҒзқҖе®ҹгҒ«гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҖҒCBPгҒ®е°Һе…ҘгӮ’жӢЎеӨ§гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зҸҫе ҙгҒЁеҸ–еј•йЎ§е®ўгҒ®зӣ®з·ҡгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲжҺЁйҖІгҒ®йҚө

вҖ•CBPгҒ®е°Һе…ҘгҒҜгӮ№гғ гғјгӮәгҒ«йҖІгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҒӢгҖӮ

гғҰгғӢгғҒгӮ«ж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ®зҸҫе ҙгҒ§гҒҜгҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒҢе§ӢгҒҫгӮӢгҒЁгҖҒеҫ№еә•зҡ„гҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮҖе§ҝеӢўгҒҢгҒҝгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒITгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжңҹеҫ…еҖӨгҒҜдҪҺгҒ„гҒ®гҒҢзҸҫзҠ¶гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒCBPе°Һе…ҘгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ«еҫ№еә•зҡ„гҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮҖе§ҝеӢўгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒжңҖеҲқгҒ®дёҖжӯ©гӮ’иёҸгҒҝеҮәгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жіЁеҠӣгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

вҖ•CBPе°Һе…ҘгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠе·ҘеӨ«гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж•ҷгҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

ж—§EDIгӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәжҷӮгҒ«гӮӮгҖҒзҸҫе ҙгҒёгҒ®гғ’гӮўгғӘгғігӮ°гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ®гҒҷгӮҢйҒ•гҒ„гҒҢз”ҹгҒҳгҖҒзҗҶжғігҒ®е®ҹзҸҫгҒ«гҒҜиҮігӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮдё»гҒӘеҺҹеӣ гҒҜгҖҒзҸҫе ҙгҒ«гғҷгғігғҖгғјгҒҢе…ҘгӮҠиҫјгӮҒгҒҡгҖҒжғ…е ұгӮ·гӮ№гғҶгғ йғЁгҒҢзҸҫе ҙгҒЁгғҷгғігғҖгғјгӮ’гғҸгғ–гҒЁгҒ—гҒҰд»ӢеңЁгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢз”ҹгҒҳгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгғҷгғігғҖгғјгҒҢзҸҫе ҙгҒ®зңҹгҒ®гғӢгғјгӮәгӮ’еҚҒеҲҶгҒ«еј•гҒҚеҮәгҒӣгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒгҒӨгҒҫгҒҡгҒҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®иӘІйЎҢгӮ’иӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹж ӘејҸдјҡзӨҫгғҶгӮҜгғҺгӮ№гӮёгғЈгғ‘гғігҒ®иҘҝеұұгҒ•гӮ“гҒҜгҖҒеӨҡгҒ„жҷӮгҒ«гҒҜйҖұ3еӣһгҒ®гғҡгғјгӮ№гҒ§гҖҒзҸҫе ҙгҒ®еЈ°гӮ’зӣҙжҺҘиҒһгҒҸж©ҹдјҡгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ®е·ҘеӨ«гӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжҘӯеӢҷгҒ®е®ҹж…ӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзҸҫе ҙгҒЁгҖҒCBPгҒ®гғқгғҶгғігӮ·гғЈгғ«гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгғҷгғігғҖгғјй–“гҒ®гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігғӯгӮ№гҒҢеӨ§е№…гҒ«жёӣе°‘гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹе·ҘеӨ«гҒ®зөҗжһңгҖҒеҹәе№№гӮ·гӮ№гғҶгғ еҒҙгҒ®д»•ж§ҳеӨүжӣҙгҒ«гӮӮжҹ”и»ҹгҒ«еҜҫеҝңгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгҖҒзҸҫе ҙгҒёгҒ®гғ’гӮўгғӘгғігӮ°гӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҖҒCBPгҒ®еҲ©з”ЁеҠ№зҺҮгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гӮөгғ–гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®й–ӢзҷәгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгғ•гӮЈгғ«гғ дәӢжҘӯйғЁеҗ‘гҒ‘гҒ«гҖҒзӢ¬иҮӘгҒ®гӮөгғ–гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®й–ӢзҷәгӮ’иЎҢгҒҶгҒӘгҒ©гҖҒзҸҫе ҙгҒ®дҪҝгҒ„еӢқжүӢеҗ‘дёҠгӮ’ж„ҸиӯҳгҒ—гҒҹе·ҘеӨ«гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒзҸҫе ҙгҒ«еҜ„гӮҠж·»гҒ„гҖҒгғҰгғӢгғҒгӮ«ж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ®жғ…е ұгӮ·гӮ№гғҶгғ йғЁгҒЁж ӘејҸдјҡзӨҫгғҶгӮҜгғҺгӮ№гӮёгғЈгғ‘гғігҒҢдәҢдәәдёүи„ҡгҒ§гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒCBPе°Һе…ҘйғЁй–ҖгӮ’жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒҠе®ўж§ҳгҒ®еЈ°

е®®жң¬гҒ•гӮ“пјҡгғҰгғӢгғҒгӮ«ж ӘејҸдјҡзӨҫгҒҜгҖҒиӨҮж•°гҒ®дәӢжҘӯгӮ’еҸ–гӮҠжүұгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдәӢжҘӯйғЁгҒ”гҒЁгҒ«жҘӯеӢҷгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸз•°гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒҢеҲҘгҒ®дјҡзӨҫгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮгӮҲгҒ„гҒ»гҒ©гҒ§гҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒ®гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒҜгҖҒжҷ®йҖҡгҒ®гғҷгғігғҖгғјгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гӮ„гӮ„гҒ“гҒ—гҒ„жЎҲ件гҒЁгҒ—гҒҰе°»иҫјгҒҝгҒ—гҒқгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгғҷгғігғҖгғјгҒ®ж ӘејҸдјҡзӨҫгғҶгӮҜгғҺгӮ№гӮёгғЈгғ‘гғігҒҜгҖҒгҒ“гҒ®иӘ¬жҳҺгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸе«ҢгҒӘйЎ”гӮ’гҒӣгҒҡгҖҒгғҒгғјгғ дёҖдёёгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҖҢгӮ„гҒЈгҒҰгӮ„гӮҚгҒҶгҖҚгҖҒгҖҢгҒ©гӮ“гҒЁжқҘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶзҶұж„ҸгӮ’иҰӢгҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгғ‘гғјгғҲгғҠгғјйҒёе®ҡгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҖҒCBPгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ж©ҹиғҪгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгғҷгғігғҖгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®дјҙиө°гҒҷгӮӢж°—иіӘгҒ«еҫҢжҠјгҒ—гҒ•гӮҢгҒҹйғЁеҲҶгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

дёӯи°·гҒ•гӮ“пјҡзӣҙиҝ‘гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ е°Һе…ҘгҒ§гҒҜгҖҒгғҰгғӢгғҒгӮ«ж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгӮ’еӨ§еүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒд»ҠеҫҢгҒҜеҸ–еј•йЎ§е®ўгҒЁгҒ®гӮ·гғҠгӮёгғјгӮ’зҷәжҸ®гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҰ–йҮҺгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ е°Һе…ҘгӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гҒҚгҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеұ•жңӣгӮ’жҢҒгҒӨгҒӘгҒӢгҒ§гҖҒж ӘејҸдјҡзӨҫгғҶгӮҜгғҺгӮ№гӮёгғЈгғ‘гғігҒҜдёҖз·’гҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒҸгӮҢгӮӢгғҷгғігғҖгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжңҹеҫ…гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»ҠеҫҢгҒЁгӮӮеӨүгӮҸгӮүгҒҡгҖҒдјҙиө°гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

е®®жң¬гҒ•гӮ“пјҲе·ҰпјүгҖҒдёӯи°·гҒ•гӮ“пјҲдёӯеӨ®пјүгҖҒеЎ©иҰӢгҒ•гӮ“пјҲеҸіпјү

жӢ…еҪ“гӮігғігӮөгғ«гӮҝгғігғҲгҒ«гӮҲгӮӢCBPгҒ®е°Һе…ҘеҠ№жһңгҒҫгҒЁгӮҒ

- зҸҫе ҙгҒ®гғӢгғјгӮәгҒ«еҝңгҒҲгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ е°Һе…Ҙ

CBPгҒҜгҖҒзҸҫе ҙгҒ®жӢ…еҪ“иҖ…гҒҢдҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„UIгӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ еҲ©з”ЁгҒ®жҠөжҠ—ж„ҹгӮ’и»ҪжёӣгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒжҘӯеӢҷгӮ№гғ”гғјгғүгҒҢеҗ‘дёҠгҒ—гҖҒгғҹгӮ№гҒҢеүҠжёӣгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ - ж—ўеӯҳеҹәе№№гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®дҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ•еҗ‘дёҠ

CBPгҒ®е°Һе…ҘгҒ«дјҙгҒ„гҖҒж—ўеӯҳгҒ®еҹәе№№гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ®йҖЈжҗәгҒҢеј·еҢ–гҒ•гӮҢгҖҒеҘ‘зҙ„е…ҘеҠӣдҪңжҘӯгҒҢе®№жҳ“гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒжӢ…еҪ“иҖ…гҒҜгӮ№гғ гғјгӮәгҒ«жғ…е ұгӮ’е…ҘеҠӣгҒ—гҖҒй–ўдҝӮиҖ…гҒЁжғ…е ұе…ұжңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ - гғҡгғјгғ‘гғјгғ¬гӮ№еҢ–гҒ®е®ҹзҸҫ

CBPгҒ®е°Һе…ҘгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒFAXжіЁж–ҮгӮ’еҗ«гӮҖгӮўгғҠгғӯгӮ°гҒ®зҙҷз®ЎзҗҶгҒӢгӮүгғҮгғјгӮҝз®ЎзҗҶгҒ«з§»иЎҢгҒ—гҖҒгғҡгғјгғ‘гғјгғ¬гӮ№еҢ–гҒҢе®ҹзҸҫгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҸ–еј•жғ…е ұгҒҢгғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ гҒ§й–ўдҝӮиҖ…гҒ«е…ұжңүгҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжҘӯеӢҷгҒ®йҖҸжҳҺжҖ§гҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҖҒжҘӯеӢҷгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҢеҠ№зҺҮеҢ–гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ - дјҒжҘӯй–“гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҸ—зҷәжіЁеҸ–еј•гҒ®еҠ№зҺҮеҢ–

CBPгӮ’д»ӢгҒ—гҒҰгҖҒеҸ–еј•гғҮгғјгӮҝгҒ®жЁҷжә–еҢ–гғ»е…ұйҖҡеҲ©з”ЁгҒҢйҖІгҒҝгҖҒдјҒжҘӯй–“еҸ–еј•е…ЁдҪ“гҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гҒҢеӣігӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒгӮөгғ—гғ©гӮӨгғҒгӮ§гғјгғіе…ЁдҪ“гҒ®жңҖйҒ©еҢ–гҒҢжҺЁйҖІгҒ•гӮҢгҖҒдјҒжҘӯгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒҢеҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

жӢ…еҪ“гӮігғігӮөгғ«гӮҝгғігғҲгҒ«гӮҲгӮӢCBPгҒ®д»ҠеҫҢгҒ®еұ•жңӣ

д»ҠеҫҢгӮӮж ӘејҸдјҡзӨҫгғҶгӮҜгғҺгӮ№гӮёгғЈгғ‘гғігҒҜгҖҒCBPгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰдјҒжҘӯй–“еҸ–еј•гҒ®гғҮгӮёгӮҝгғ«еҢ–гӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒӘгӮӢжҘӯеӢҷеҠ№зҺҮеҢ–гҒЁгғҡгғјгғ‘гғјгғ¬гӮ№еҢ–гӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒІгҒ„гҒҰгҒҜзӨҫдјҡе…ЁдҪ“гҒ®DXеҢ–гҒ«иІўзҢ®гҒ—гҖҒгҒҠе®ўгҒ•гҒҫдјҒжҘӯгҒ®з«¶дәүеҠӣгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®дјҙиө°ж”ҜжҸҙгӮ’еј·еҢ–гҒ—гҒҰгҒҫгҒ„гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ